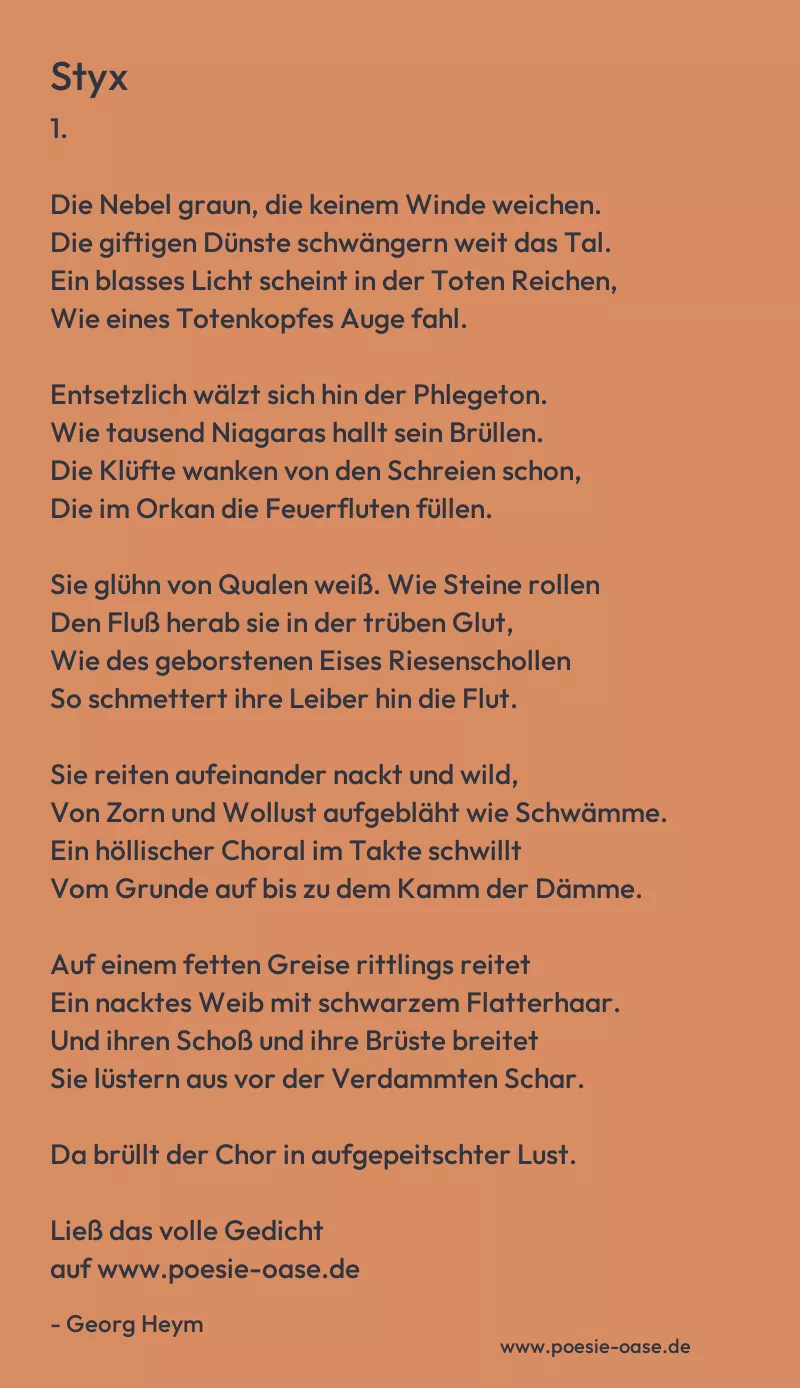

1.

Die Nebel graun, die keinem Winde weichen.

Die giftigen Dünste schwängern weit das Tal.

Ein blasses Licht scheint in der Toten Reichen,

Wie eines Totenkopfes Auge fahl.

Entsetzlich wälzt sich hin der Phlegeton.

Wie tausend Niagaras hallt sein Brüllen.

Die Klüfte wanken von den Schreien schon,

Die im Orkan die Feuerfluten füllen.

Sie glühn von Qualen weiß. Wie Steine rollen

Den Fluß herab sie in der trüben Glut,

Wie des geborstenen Eises Riesenschollen

So schmettert ihre Leiber hin die Flut.

Sie reiten aufeinander nackt und wild,

Von Zorn und Wollust aufgebläht wie Schwämme.

Ein höllischer Choral im Takte schwillt

Vom Grunde auf bis zu dem Kamm der Dämme.

Auf einem fetten Greise rittlings reitet

Ein nacktes Weib mit schwarzem Flatterhaar.

Und ihren Schoß und ihre Brüste breitet

Sie lüstern aus vor der Verdammten Schar.

Da brüllt der Chor in aufgepeitschter Lust.

Das Echo rollt im roten Katarakt.

Ein riesiger Neger steigt herauf und packt

Den weißen Leib an seine schwarze Brust.

Unzählige Augen sehn den Kampf und trinken

Den Rausch der Gier. Er braust durch das Gewühl,

Da in dem Strom die Liebenden versinken,

Den Göttern gleich im heißen Purpurpfühl.

2.

Des Himmels ewiger Schläfrigkeit entflohen,

Den Spinneweben, die der Cherubim

Erhobene Nasen schon wie Efeu decken,

Dem milden Frieden, der wie Öl so fett,

Ein Bettler, lungert in den Ecken faul,

Dem Tabaksdunst aus den Pastorenpfeifen,

Der Trinität, die bei den Lobgesängen

Von alten Tanten auf dem Sofa schläft,

Dem ganzen großen Armenhospital,

– Verdammten selbst wir uns und kamen her

Auf dieser Insel weite Ödigkeit,

Die wie ein Bootskiel in den Wellen steht,

Um bis zum Ende aller Ewigkeit

Dem ungeheuren Strome zuzuschaun.

Disclaimer: Historische Einordnung

Dieses Gedicht entstand in einer früheren historischen Epoche und enthält Begriffe oder Darstellungen, die aus heutiger Sicht als diskriminierend, verletzend oder nicht mehr zeitgemäß gelten. Die Veröffentlichung erfolgt ausschließlich zu literatur- und kulturhistorischen Zwecken sowie zur Förderung einer kritischen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Text und seiner Zeit. Die problematischen Inhalte spiegeln nicht die heutige Haltung der Herausgeber wider, sondern sind Teil des historischen Kontextes, der zur Reflexion über den Wandel von Sprache, Werten und gesellschaftlichen Normen anregen soll.