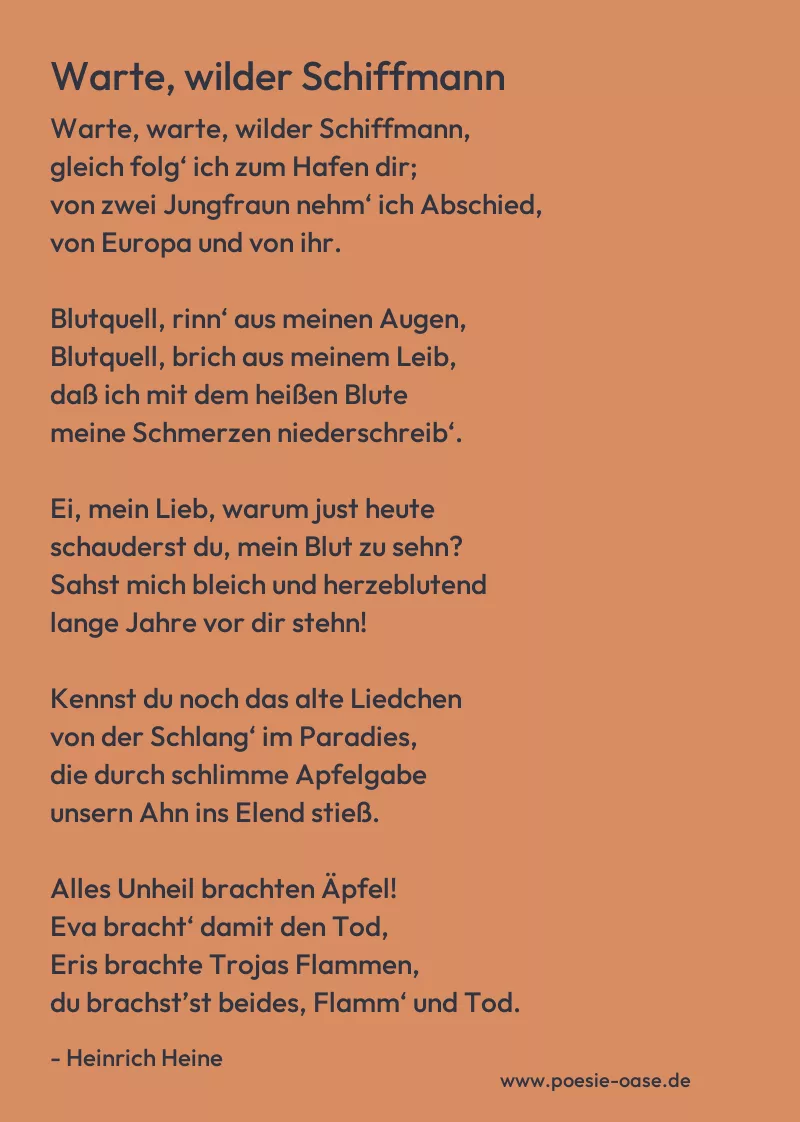

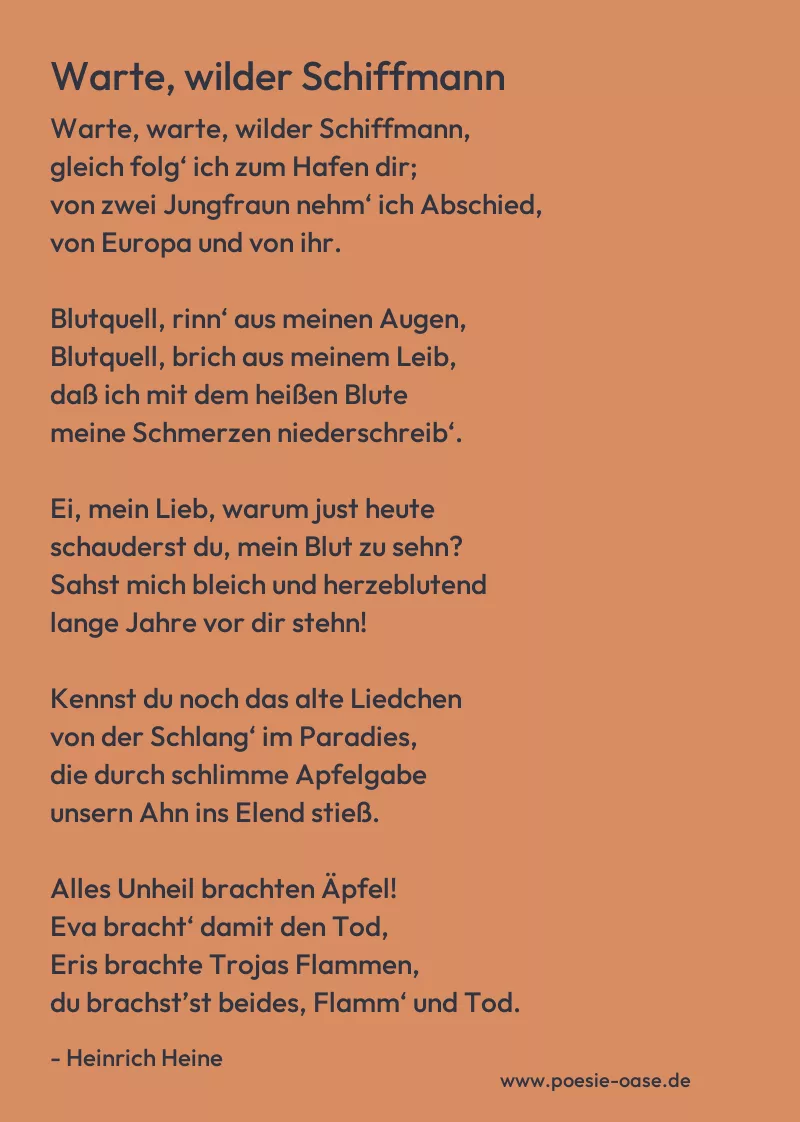

Warte, wilder Schiffmann

Warte, warte, wilder Schiffmann,

gleich folg‘ ich zum Hafen dir;

von zwei Jungfraun nehm‘ ich Abschied,

von Europa und von ihr.

Blutquell, rinn‘ aus meinen Augen,

Blutquell, brich aus meinem Leib,

daß ich mit dem heißen Blute

meine Schmerzen niederschreib‘.

Ei, mein Lieb, warum just heute

schauderst du, mein Blut zu sehn?

Sahst mich bleich und herzeblutend

lange Jahre vor dir stehn!

Kennst du noch das alte Liedchen

von der Schlang‘ im Paradies,

die durch schlimme Apfelgabe

unsern Ahn ins Elend stieß.

Alles Unheil brachten Äpfel!

Eva bracht‘ damit den Tod,

Eris brachte Trojas Flammen,

du brachst’st beides, Flamm‘ und Tod.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Warte, wilder Schiffmann“ von Heinrich Heine thematisiert den Abschied und die tiefe Verbitterung des lyrischen Ichs gegenüber einer Geliebten, verbunden mit einer Flucht aus Europa. Die erste Strophe setzt direkt mit einer Szene ein, in der der Sprecher einem „Schiffmann“ zuruft, dass er gleich in den Hafen folgen werde, nachdem er von „zwei Jungfraun“ Abschied nimmt – gemeint sind Europa und die Geliebte. Hier deutet sich bereits die Schwere des Abschieds an, der sowohl persönlicher als auch kultureller Natur ist.

In den folgenden Strophen steigert sich die emotionale Intensität. Der Schmerz des lyrischen Ichs äußert sich in drastischen Bildern von Blut und körperlichem Leid. Das „Blut“ soll sogar als Tinte dienen, um die Qualen niederzuschreiben – ein Ausdruck tiefster Verzweiflung und poetischer Selbstaufopferung. Die Reaktion der Geliebten auf das „Blut“ ist dabei widersprüchlich, da sie den Schmerz des Sprechers schon lange kannte, nun aber erschrocken wirkt. Hier spricht die Anklage eines tief enttäuschten Liebenden.

Heine verbindet diese persönlichen Gefühle mit einem mythologischen Motiv. Der Vergleich mit der „Schlange im Paradies“ und der Apfel-Thematik erinnert an die biblische Erzählung von Eva sowie an den trojanischen Mythos um den „Zankapfel“ der Göttin Eris. Damit macht Heine die Geliebte zur Verkörperung von Verführung und Zerstörung. Sie wird als Ursache von „Flamme“ und „Tod“ dargestellt – eine doppelte Schuld, die das Leiden des lyrischen Ichs noch verstärkt.

Das Gedicht ist geprägt von einer Mischung aus persönlichen Abschiedsschmerzen, mythologischen Anspielungen und einer verzweifelten Klage. Heine zeichnet das Bild eines tief verletzten Menschen, der mit der Geliebten und gleichzeitig mit einer ganzen Welt, die er mit Europa assoziiert, bricht. Die starke Bildsprache und die leidenschaftliche Tonlage machen „Warte, wilder Schiffmann“ zu einem eindringlichen Ausdruck von Verzweiflung und Bitterkeit.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.