Nennt doch den Korsen nicht groß! Er wußte die Menschen zu brauchen,

Wies jedwedem den Platz, welcher ihm eignete, an,

Knüpfte, was rings geschah, mit klugem Geiste zusammen,

Nutze es listig und hieb endlich darein mit dem Schwert.

Freilich, was rühmt man den Shakespeare! Er reihte Buchstab′ an Buchstab′,

Setzte am richtigen Ort Komma und Kolon und Punkt,

Mischte das Alphabet, wie andre, nur etwas geschickter,

Bis ein Macbeth, ein Lear oder ein Hamlet entstand.

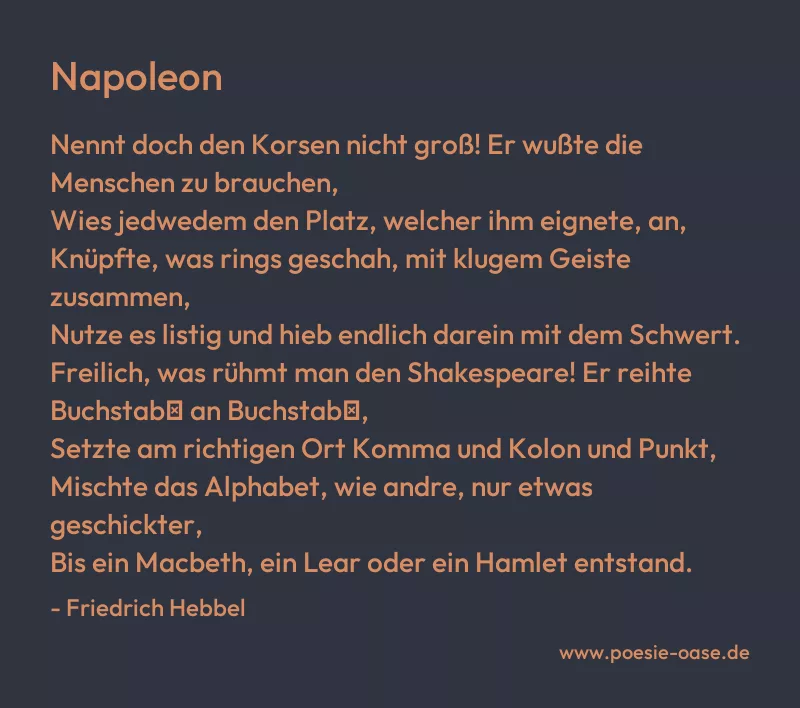

Napoleon

Mehr zu diesem Gedicht

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Napoleon“ von Friedrich Hebbel ist eine bissige Kritik an der Glorifizierung großer Persönlichkeiten, insbesondere von Napoleon Bonaparte. In nur acht Versen stellt Hebbel die konventionelle Sichtweise auf Napoleons Größe in Frage und entlarvt sie als oberflächlich und von taktischem Kalkül getrieben. Der Autor wählt dabei eine rhetorisch geschickte Gegenüberstellung, um seine Argumentation zu untermauern.

Der erste Teil des Gedichts, beginnend mit der direkten Anrede „Nennt doch den Korsen nicht groß!“, dekonstruiert die vermeintliche Größe Napoleons. Hebbel gesteht ihm zu, die Menschen zu „brauchen“ und ihnen den passenden Platz zuzuweisen, sowie Ereignisse durch „klugen Geist“ zu verknüpfen und auszunutzen. Dies wird jedoch als lediglich taktisches Geschick dargestellt, als geschicktes Agieren im eigenen Interesse, und nicht als Ausdruck wahrer Größe oder moralischer Überlegenheit. Die Betonung auf „listig“ und das finale „Hieb[en] darein mit dem Schwert“ reduzieren Napoleons Handeln auf die bloße Anwendung von Macht und Gewalt.

Im zweiten Teil erfolgt der entscheidende Vergleich mit William Shakespeare, der als Gegenpol dient. Hebbel ironisiert die „Größe“ des Dichters, indem er ihn auf das „Reihen“ von Buchstaben, das Setzen von Satzzeichen und das „Mischen“ des Alphabets reduziert. Die abschließende Bemerkung, Shakespeare habe dies nur „etwas geschickter“ getan, zielt auf eine vergleichende Relativierung der Leistungen beider Männer ab. Sowohl Napoleon als auch Shakespeare werden von Hebbel in ihrer vermeintlichen Größe entzaubert, wobei letzterer durch die Verwendung von Shakespeare‘s berühmtesten Werken wie „Macbeth“, „Lear“ und „Hamlet“ indirekt gewürdigt wird.

Die Pointe des Gedichts liegt in der impliziten Kritik am gängigen Verständnis von Größe. Hebbel hinterfragt, ob wahre Größe in der Fähigkeit besteht, Menschen auszunutzen und Macht auszuüben, oder ob sie in der kreativen Leistung und der tieferen Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz zu finden ist, wie sie von Shakespeare verkörpert wird. Das Gedicht ist somit eine Subversion der traditionellen Heldenerzählung und eine Reflexion über die Komplexität von Ruhm und Vermächtnis. Es lädt dazu ein, die scheinbare Größe von historischen Figuren kritisch zu hinterfragen und die eigentlichen Werte, die wahre Größe ausmachen, zu überdenken.

Weitere Informationen

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.