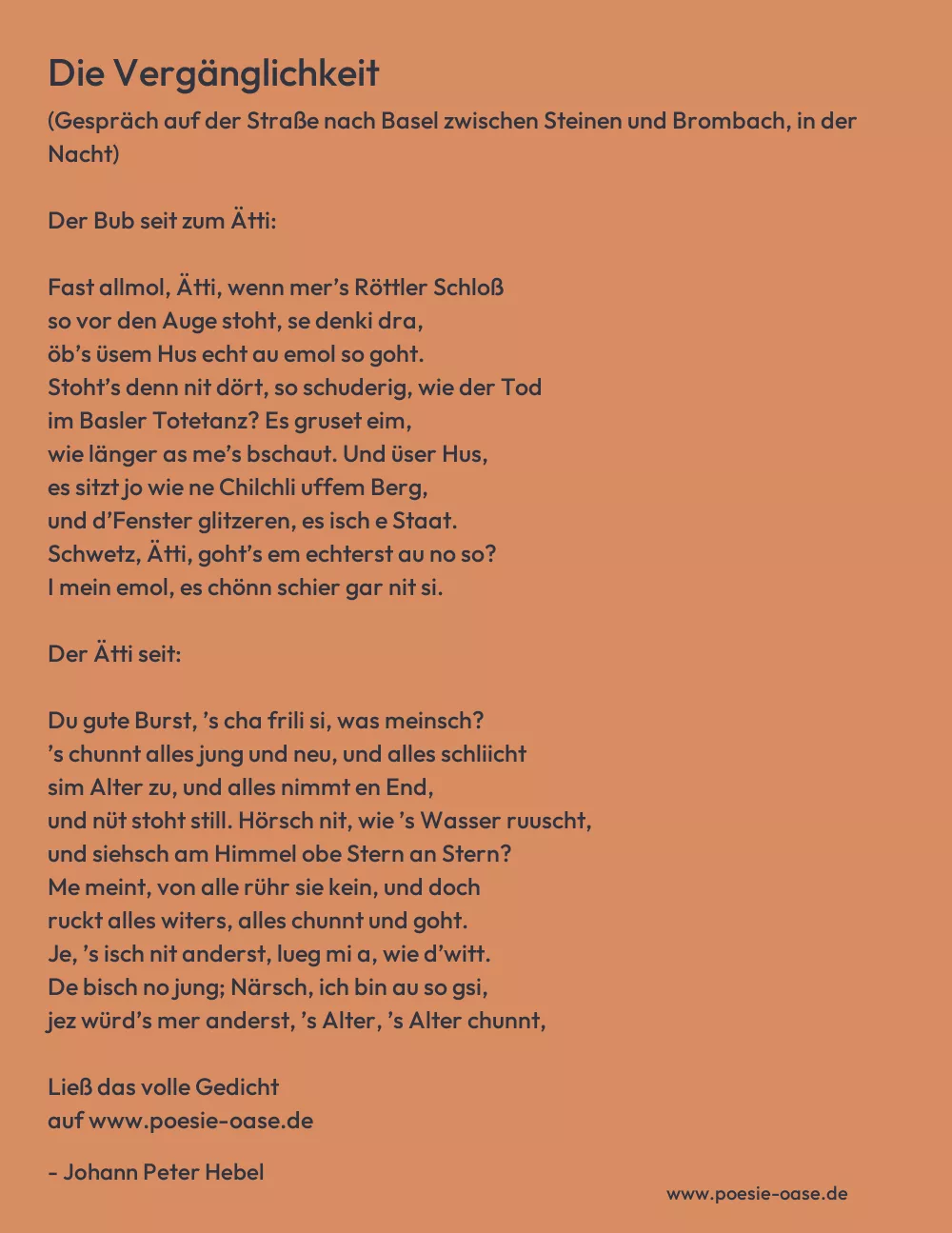

(Gespräch auf der Straße nach Basel zwischen Steinen und Brombach, in der Nacht)

Der Bub seit zum Ätti:

Fast allmol, Ätti, wenn mer’s Röttler Schloß

so vor den Auge stoht, se denki dra,

öb’s üsem Hus echt au emol so goht.

Stoht’s denn nit dört, so schuderig, wie der Tod

im Basler Totetanz? Es gruset eim,

wie länger as me’s bschaut. Und üser Hus,

es sitzt jo wie ne Chilchli uffem Berg,

und d’Fenster glitzeren, es isch e Staat.

Schwetz, Ätti, goht’s em echterst au no so?

I mein emol, es chönn schier gar nit si.

Der Ätti seit:

Du gute Burst, ’s cha frili si, was meinsch?

’s chunnt alles jung und neu, und alles schliicht

sim Alter zu, und alles nimmt en End,

und nüt stoht still. Hörsch nit, wie ’s Wasser ruuscht,

und siehsch am Himmel obe Stern an Stern?

Me meint, von alle rühr sie kein, und doch

ruckt alles witers, alles chunnt und goht.

Je, ’s isch nit anderst, lueg mi a, wie d’witt.

De bisch no jung; Närsch, ich bin au so gsi,

jez würd’s mer anderst, ’s Alter, ’s Alter chunnt,

und woni gang, go Gresgen oder Wies,

in Feld und Wald, go Basel oder heim,

’s isch einerlei, i gang im Chilchhof zu, –

brieg, alder nit! – und bis de bisch wien ich,

e gstandene Ma, se bini nümme do,

und d’Schof und Geiße weide uf mim Grab.

Jo wegerli, und ’s Hus wird alt und wüst;

der Rege wäscht der’s wüster alli Nacht,

und d’Sunne bleicht der’s schwärzer alli Tag,

und im Vertäfer popperet der Wurm.

Es regnet no dur d’Bühne ab, es pfift

der Wind dur d’Chlimse. Drüber tuesch du au

no d’Auge zu; es chömme Chindeschind,

und pletze dra. Zlezt fuults im Fundement,

und ’s hilft nüt me. Und wemme nootno gar

zweitusig zehlt, isch alles zsemmegkeit.

Und ’s Dörfli sinkt no selber in si Grab.

Wo d’Chilche stoht, wo ’s Vogts und ’s Here Hus,

goht mit der Zit der Pflug –

Der Bub seit:

Nei, was de seisch!

Der Ätti seit:

Je, ’s isch nit anderst, lueg mi a, wie d‘ witt!

Isch Basel nit e schöni tolli Stadt?

’s sin Hüser drinn, ’s isch mengi Chilche nit

so groß, und Chilche, ’s sin in mengem Dorf

nit so viel Hüser. ’s isch e Volchspiel, ’s wohnt

e Richtum drinn, und menge brave Her,

und menge, woni gchennt ha, lit scho lang

im Chrützgang hinterm Münsterplatz und schloft.

’s isch eitue, Chind, es schlacht emol e Stund,

goht Basel au ins Grab, und streckt no do

und dört e Glied zum Boden us, e Joch,

en alte Turn, e Giebelwand; es wachst

do Holder druf, do Büechli, Tanne dört,

und Moos und Farn, und Reiger niste drinn –

’s isch schad derfür! – und sin bis dörthi d’Lüt

so närsch wie jez, so göhn au Gspenster um,

d’Frau Faste, ’s isch mer jez, sie lang scho a,

me seit’s emol, – der Lippi Läppeli,

und was weiß ich, wer meh? Was stoßisch mi?

Der Bub seit:

Schwetz lisli, Ätti, bis mer über d’Bruck

do sin, und do an Berg und Wald verbei!

Dört obe jagt e wilde Jäger, weisch?

Und lueg, do niden in de Hürste seig

gwiß ’s Eiermeidli glege, halber ful,

’s isch Johr und Tag. Hörsch, wie der Laubi schnuuft?

Der Ätti seit:

Er het der Pfnüsel! Seig doch nit so närsch!

– „Hüst, Laubi, Merz!“ – und loß die Tote go,

sie tüen der nüt meh! – Je, was hani gseit?

Vo Basel, aß es au emol verfallt.

Und goht in langer Zit e Wandersma

ne halbi Stund, e Stund wit dra verbei,

se luegt er dure, lit ke Nebel druf,

und seit sim Kamerad, wo mittem goht:

„Lueg, dört isch Basel gstande! Selle Turn

seig d’Peterschilche gsi, ’s isch schad derfür!“

Der Bub seit:

Nei, Ätti, isch’s der Ernst? Es cha nit si!

Der Ätti seit:

Je, ’s isch nit anderst, lueg mi a, wie d‘ witt,

und mit der Zit verbrennt die ganzi Welt.

Es goht e Wächter us um Mitternacht,

e fremde Ma, me weiß nit, wer er isch,

er funklet, wie ne Stern, und rüeft: „Wacht auf!

Wacht auf, es kommt der Tag!“ – Drob rötet si

der Himmel, und es dundert überal,

zerst heimlig, alsgmach lut, wie sellemol,

wo Anno sechsenünzig der Franzos

so uding gschosse het. Der Bode schwankt,

aß d’Chilchtürn guge; d’Glocke schlagen a,

und lüte selber Bettzit wit und breit,

und alles bettet. Drüber chunnt der Tag;

o, bhütis Gott, me brucht ke Sunn derzu,

der Himmel stoht im Blitz, und d’Welt im Glast.

Druf gschieht no viel, i ha jez nit der Zit;

und endli zündet’s a, und brennt und brennt,

wo Boden isch, und niemes löscht. Es glumst

wohl selber ab. Wie meinsch, sieht’s us derno?

Der Bub seit:

O Ätti, sag mer nüt me! Zwor, wie goht’s

de Lüte denn, wenn alles brennt und brennt?

Der Ätti seit:

He, d’Lüt sin nümme do, wenn’s brennt, sie sin –

wo sin sie? Seig du frumm, und halt di wohl,

geb, wo de bisch, und bhalt di Gwisse rein!

Siehsch nit, wie d’Luft mit schöne Sterne prangt!

’s isch jede Stern verglichlige ne Dorf,

und witer obe seig e schöni Stadt,

me sieht si nit vo do, und haltsch di gut,

se chunnsch in so ne Stern, und ’s isch der wohl,

und findsch der Ätti dort, wenn’s Gottswill isch,

und ’s Chüngi selig, d’Mutter. Öbbe fahrsch

au d’Milchstroß uf in die verborgeni Stadt,

und wenn de sitwärts abe luegsch, was siehsch?

e Röttler Schloß! Der Belche stoht verchohlt,

der Blauen au, as wie zwee alti Türn,

und zwische drinn isch alles use brennt,

bis tief in Boden abe. D’Wiese het

ke Wasser meh, ’s isch alles öd und schwarz,

und totestill, so wit me luegt – das siehsch,

und seisch dim Kamerad, wo mitder goht:

„Lueg, dört isch d’Erde gsi, und selle Berg

het Belche gheiße! Nit gar wit dervo

isch Wislet gsi; dört hani au scho glebt,

und Stiere gwettet, Holz go Basel gführt,

und brochet, Matte graust, und Liechtspöh gmacht,

und gvätterlet, bis an mi selig End,

und möcht jez nümme hi.“ – „Hüst Laubi, Merz!“