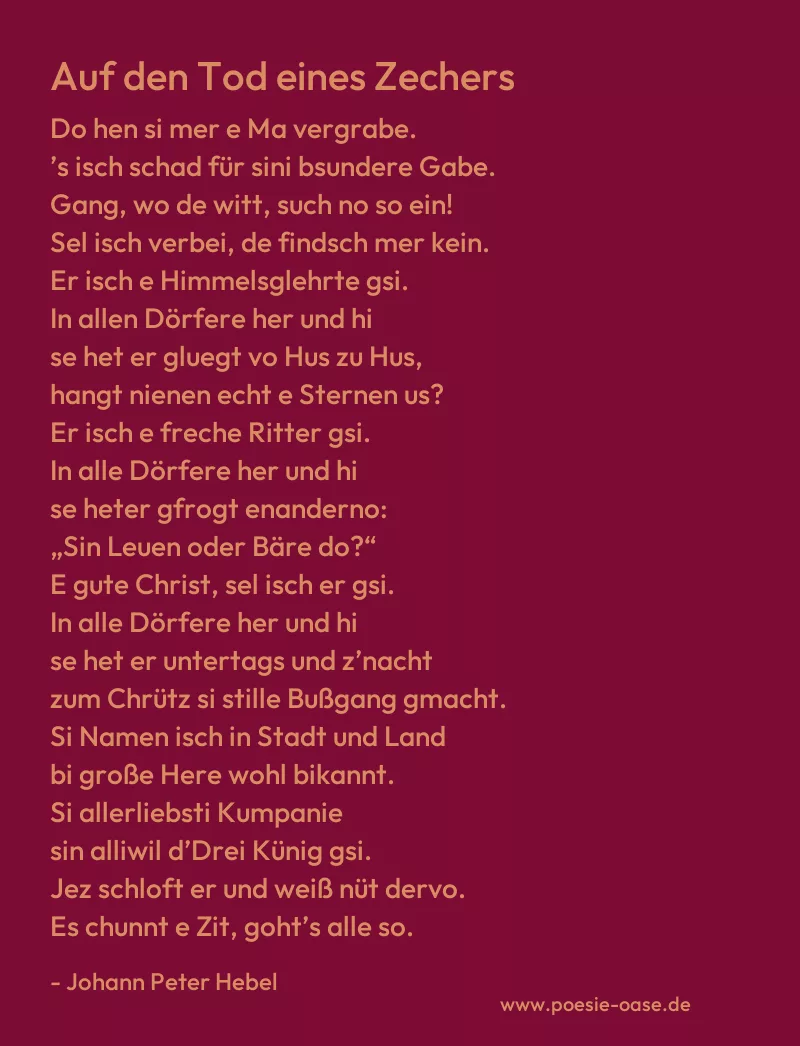

Auf den Tod eines Zechers

Do hen si mer e Ma vergrabe.

’s isch schad für sini bsundere Gabe.

Gang, wo de witt, such no so ein!

Sel isch verbei, de findsch mer kein.

Er isch e Himmelsglehrte gsi.

In allen Dörfere her und hi

se het er gluegt vo Hus zu Hus,

hangt nienen echt e Sternen us?

Er isch e freche Ritter gsi.

In alle Dörfere her und hi

se heter gfrogt enanderno:

„Sin Leuen oder Bäre do?“

E gute Christ, sel isch er gsi.

In alle Dörfere her und hi

se het er untertags und z’nacht

zum Chrütz si stille Bußgang gmacht.

Si Namen isch in Stadt und Land

bi große Here wohl bikannt.

Si allerliebsti Kumpanie

sin alliwil d’Drei Künig gsi.

Jez schloft er und weiß nüt dervo.

Es chunnt e Zit, goht’s alle so.

Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen

Kurze Interpretation des Gedichts

Das Gedicht „Auf den Tod eines Zechers“ von Johann Peter Hebel ist eine humorvolle, gleichzeitig nachdenkliche Betrachtung über das Leben und Sterben eines lebensfrohen Menschen, der wohl vor allem für seine Trinkfreudigkeit bekannt war. Der „Zechers“ wird mit einem Augenzwinkern als eine Art Original beschrieben, dessen besondere „Gabe“ und Eigenheiten nun mit ihm zu Grabe getragen werden.

Mit ironischem Ton schildert Hebel den Verstorbenen als jemanden, der in allen Dörfern „her und hi“ unterwegs war und stets nach Gaststätten und Wirtshäusern („Leuen oder Bäre“, also häufige Wirtshausnamen) Ausschau hielt. Die Anspielung auf ihn als „Himmelsglehrten“ zeigt, wie er humorvoll überhöht wird – jemand, der die „Sterne“ nicht am Himmel, sondern über Gasthäusern suchte. Diese doppelbödige Darstellung macht das Gedicht zu einem liebevollen Porträt eines lebenslustigen Trinkers, der sich dennoch als „gute Christ“ bezeichnet wird und ab und zu auch „Bußgang gmacht“ hat.

Das Motiv der „Drei Könige“ als seine „allerliebsti Kumpanie“ verstärkt das Spiel mit der kirchlichen Symbolik und der irdischen Trinkfreude. Hebel verknüpft religiöse Bilder mit dem weltlichen Verhalten des Zechers, wodurch der Text eine volksnahe, humoristische Wirkung entfaltet. Der letzte Vers schließlich führt das Gedicht von der individuellen Geschichte zu einer allgemeineren Einsicht über das Sterben: „Es chunnt e Zit, goht’s alle so.“ Damit wird trotz der Heiterkeit des Tons auf die Vergänglichkeit allen Lebens verwiesen.

Hebel gelingt es in diesem Gedicht, mit freundlichem Spott und Wärme eine menschliche Schwäche zu schildern, ohne den Verstorbenen bloßzustellen. Vielmehr entsteht das Bild eines geselligen, vielleicht etwas lebenshungrigen Menschen, dessen Art mit Sympathie und einem Augenzwinkern in Erinnerung behalten wird.

Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.

Lizenz und Verwendung

Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.